認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 初めまして。「間違いだらけの補聴器選び」(コスモ21社)著者で認定補聴器技能者の中村雅仁です。ドイツの補聴器メーカー、シーメンス補聴器に12年勤務後、7年前に補聴器専門店として開業しました。(※補聴器相談件数はのべ9,600件超)当方の詳しいプロフィールはこちらです。

【補聴器の価格(値段)は高い?安い?】

補聴器の選び方について補聴器の価格(値段)面から書いてみます。

2021年度の補聴器平均価格は片耳13万円前後(両耳24万円)

2021年度の日本補聴器工業会 発表の出荷金額(卸売価格)から市場の販売(=流通)価格におおよそ換算すると片耳13万円前後。両耳を基本として考えると、24万円前後が平均価格と言えます。※両耳装用の場合、メーカーによっては両耳価格が存在するため。

※このデータには、通信販売でおなじみのオムロン社の「イヤメイト」やテレビショッピング「楽ちんヒヤリング」、「オンキョー簡易補聴器」等は含まれていません。⇒含まれない理由は、購入後も継続的なサポートを必要とする本来の管理医療機器としての「補聴器」とは異なるため。つまり、日本補聴器工業会には属さず、通販で売り切り完結を目的にしている。

※このデータには、通信販売でおなじみのオムロン社の「イヤメイト」やテレビショッピング「楽ちんヒヤリング」、「オンキョー簡易補聴器」等は含まれていません。⇒含まれない理由は、購入後も継続的なサポートを必要とする本来の管理医療機器としての「補聴器」とは異なるため。つまり、日本補聴器工業会には属さず、通販で売り切り完結を目的にしている。

補聴器の価格ですが、片耳3万円~片耳50万円近いものまで幅広く存在します。

いくら何でも幅がありすぎるやろ!

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 仰るとおりですね。私もそう思います。ただ、幅を持たせるにはそれなりの理由があるんです。

理由とは?

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 補聴器に対する考え方がお客様毎に異なっている事もその理由の一つです。

「音さえ大きくなればそれで良い」「価格が安ければ安いほど良い」「目立ちにくいものが欲しい」「大きくても扱いやすいのが良い」「一世代前のタイプでも安ければ良い」「できるだけ静かに聞き取りたい」「耳に入れるだけの”簡単な”物が良い」「会話に集中したい」「前後後ろ、そこからの声も聞き取りたい」「テレビを見るときだけ使用したい」「自分に合うならば、体の一部として毎日使用したい」「場面ごと、場所ごとに適した音にして欲しい」「手ぶらで電話ができると嬉しい」「必要なときだけ使用したい」

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 こうした幅広いニーズに対して答えていくとなると、補聴器の価格も幅広くなります。

私が希望するものも含まれている。

補聴器の価格(値段)について角度を変えて見ていきましょう。

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 先ずはお問わせで最も多い集音器との違いを価格面から解説します。

●集音器(通販で販売されている簡易型補聴器)と対面販売の補聴器との価格差

1、購入後のアフターフォロー

2、性能上の違い(機能)

3、カウンセリングの有無

1、購入後のアフタフォロー

補聴器の価格は、調整料をはじめ掃除や補聴器の「機能維持」の確認など、アフターメンテナンス料金を予め含んでいます。

一方で、集音器は売り切り型の商品のため、合う合わないは実際に手にとってから自身で判断するもの。もちろん、お問合せ先の記載はありますが、その性能面から「微調整できる機能」はなく、実際に電話してみても、ボリュームの操作方法、耳栓の変更、最悪、返品を勧められるのみ。

2、性能上の違い

ピーピーと音漏れがする(=ハウリング)、雑音(=これまで聞こえていなかった生活音)を抑制する機能の有無、また抑制するレベルの差

3、カウンセリングの有無

対面販売を基本とする補聴器は、最初にもっとも重要な3大確認を行います。※聴力レベルの確認、耳穴形状の確認、使用目的の確認

結果、希望にあった補聴器の提案をするものです。

補聴器メーカーのカタログ上の補聴器の価格差を構成する要素

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 次に、補聴器メーカーカタログからみる価格差についての解説をします。

1、見た目

2、会話と会話以外の周囲の音の選別力

3、環境ごとの変化対応力

4、外部の機器(テレビ、スマホ)との連携力

1、見た目

その方その方に合わせて作成する耳穴型補聴器(オーダーメイド)は、人の手が必ず入るため、同じ性能を持った耳掛け型補聴器(既製品)よりも1割程度高くなることが一般的です。

2、会話と会話以外の周囲の音の選別力

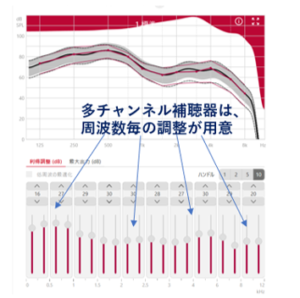

「チャンネル」や「バンド」と呼ばれる周波数毎の区分数の多い少ないが基となり、音声強調機能、定常雑音、瞬間雑音に影響を与えます。つまり、多チャンネル多バンド数になるほどその正確度は格段とレベルアップします。

3、環境ごとの変化対応力

補聴器を使用する場面は静かな環境ばかりでは有りません。従来の補聴器では「普段用」と「騒々しい場所用」等の予め場面ごとに設定した音質、音量パターンにご自身で変更する必要がありました。最新の補聴器では予め設定された複数のパターンに、補聴器自体が周囲の状況を察知すして、自動的に音質、音量を変更してくれる補聴器なども登場しています。

4、外部の機器(テレビ、スマホ)との連携力

最新補聴器では、bluetooth機能を活用して音楽や地図のナビゲーション、スマホ通話をハンズフリーにする機能もあります。また別売りオプションとはなりますが、テレビアダプターを活用することで、5、6メートル離れた距離でも補聴器を通じて耳元に音声を飛ばすことが出来ます。

補聴器販売店ごとの価格差(=割引率の違い)

1、補聴器を専業で行っているか否か?

2、設備投資の費用差

3、技術面でのコスト差

4、補聴器情報面でのコスト差

性能による差については何となく分かった。店ごとに価格が違うのはなんでや?

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 以下の理由から補聴器専門店の補聴器は割高になります。

1、補聴器を専業で行っているか否か?

- 専門店は、各種測定をベースに1回の補聴器調整(フィッティング)にかける時間が長いため、高コスト

- 集客コストの面で高コスト体質。市場規模が小さい補聴器の業界では、補聴器でお困りの方を自店に足を運んで頂くのは中々容易では有りません。一方、兼業店の場合、自店の顧客から補聴器提案などが容易であるため、低コスト体質。

2、設備投資の費用差(効果測定実施のための検査機器)

補聴器がある場合と、ない場合の効果を数値化&視覚化したり、補聴器の状態が従来と変わりなく機能しているかを客観的に診る装置、実際に補聴器を通じて耳の中にはどう伝わっているのかを数値化する装置等をフルセットで購入すると200万~300万円相当になります。

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 高額な為、これら必要な装置を配備していない販売店も多く存在します。年々進化する高性能な補聴器を、「より正確に」お耳の聞こえに合わしていくためには必要な設備であるのですが…

つまり、かかっているコストがちゃう、言う訳やな。

3、技術面でのコスト差

補聴器の調整は指針となる考え方があります。668ページからなる世界的名著「補聴器ハンドブック」がそれです。

補聴器を学び始めた初心者には、決して読みこなすことの出来ない内容で、補聴器フィッティングの難しさを象徴しています。このように、補聴器調整技術は短期間に頭の中だけでマスターできるものではありません。

補聴器を学び始めた初心者には、決して読みこなすことの出来ない内容で、補聴器フィッティングの難しさを象徴しています。このように、補聴器調整技術は短期間に頭の中だけでマスターできるものではありません。

最低限、業界資格である「認定補聴器技能者」の知識と毎日の積み重ねとなる現場経験が必要とです。

※資格取得までには業界歴5年の経験は求められます。公益財団法人テクノエイド協会資料より

4、補聴器情報面でのコスト差

補聴器は基礎情報と応用情報、更には商品知識のバージョンアップが必要です。毎日補聴器に触れている人間とそうでない人間の差が開くのは言わずもがな、となります。

専門家は高コストってのは何となく分かった。どこの世界も同じやからね。

「安くてお勧めの補聴器を教えてもらえませんか?」

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 このご質問は、当方にいただく中でも多いご質問の一つです。上記の事前説明を前提に、下記では価格を抑えた補聴器の選び方について説明していきます。

先ずお願いするのは、

「先ず、通販で購入するのは待ってくださいね。」と

つまり、アフターフォロー(微調整ができる)補聴器を販売店専門店でお買い求めください、と。

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 価格を抑える秘訣の前に、先ず、これだけは知っておいて下さい

●補聴器専門店でやってもらうべきこと

お客様の現在の聴力、言葉の聞きとり力を店頭で確認してもらい、補聴器自体で問題解決出来ること、出来ないことを先ずはスッキリさせましょう。

目指すべき目標ラインをあらかじめ販売店スタッフと決めてください。

補聴器の効果の有無は、新調した眼鏡と同様「効果測定」と呼ばれる補聴器の効果を数値で見るテストが必須。認定補聴器技能者在籍店でも、このテストを漏らしている販売店がまだ見受けられます。ゴール地点がないと、いつまでも販売店に通い続ける羽目に。。。

価格を抑える秘訣(=コツ)は?

◆ 「時間的経過と慣れ」を予め覚悟する。

つまり、 周囲の騒音との協調を目指すということ。

若い方の場合は、比較的、音慣れ、装用感慣れは早い場合が多いです。ただ、難聴になって10年以上経過している、騒々しい場所での使用が日課となる方については注意が必要です。

<対策として>

1,環境スイッチもしくはボリューム付きの補聴器を選ばれることおすすめします。(ご自身で音量、音質を変更することが出来ます)

2,どうしても慣れない、といった場合もあります。 事前に補聴器の貸出を受けて周囲の音が許容できるか、確認しておくことが重要です。

価格を抑えられるのなら、何でも辛抱しまっせ!

◆「見た目よりも聞こえ」を優先する。

前述の通り、見た目が良いほど補聴器コストはアップします。

耳穴型と耳かけ型との間には1割程度の価格差があります。(オーダーメイド耳穴型は個別に作成するため手間がかかり、その分だけ割高)

ただ、最近では耳穴、耳かけ型補聴器との間に金額差がなくなってきているメーカーもあるので、チェックすることも重要です。(メリット大)

ここまでは今までの話でわかっとる。他にないの?安くする方法…

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 お待ちかねの価格を下げる秘訣について具体的に商品名も挙げてお話ししますね。

◆最新モデルにこだわらない

最新モデルの補聴器になると、必然的に価格は高止まり。

最近では一世代前の補聴器がメーカーカタログに載り続けることも多くなってきました。

補聴器が初めて、といった方の場合「高機能」も重要な要素ですが先ずは「不足している音」を

「必要な分だけ耳に届ける。両耳に届ける」事が優先されるべきかでは?と。

◆合計金額を下げる

両耳価格の設定のある補聴器メーカーの製品ですと、片耳あたりのコストダウンは可能です。(両耳価格が片耳価格の1.5倍といった設定がなされている製品もある為。)

当方が接客するときに必ず申し上げるのが、「ご予算の中で両耳購入できる補聴器が最適です。」「極端に申し上げれば、どんなに性能の高い補聴器を片耳に装着したとしても、両耳比べると太刀打ちできません。それがレベルの少し低いクラスであったとしても、です。」人間の耳は両耳でしかできないことも多くあります。

- 音源、位置、方向感の把握

- 騒音化での聞き取り向上力

- 両耳で分散する事で騒音の抑制が可能

- 耳への負担減

- 言葉の聞き取り力低下を防ぐのも両耳装用のメリット(=片側の耳に頼らない) などです。

静かな場所だけで、正面の方(一人)と話ができれば十分という方であれば、片耳でも使用できる場面はあります。ですが、片耳ではできないことがある事も知っておいてくださいね。(上記の両耳装用でできることとの比較)

※参考

補聴器を片耳で装用する場合には、悪い側ではなく、良い側につけることが多い事、知っておいてください。(言葉の聞き取りが良い側につけると、すぐに効果が表れやすい。 悪い側につけると、音は聞こえるが何をいっているのかわからない、となる場合も・・・)

●最後に…まとめと注意点

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 ここまでお付き合いありがとうございました。いよいよまとめです。価格を抑えた機種についても具体的に製品名を挙げてご紹介します。

価格を抑えた時の欠点

◆聞きたい音や会話以外の音が気になる事が多い。

⇒聞き流すトレーニングを要し、時間的経過慣れが必要。

◆見た目が大きくなり、目立ちやすい

◆調整できる項目が少なく、「これ以上は補聴器ではどうしようもなく、 慣れてもらうしかありません」となる事もあり得る。

先ずは価格を抑えて補聴器を使用したい、両耳を使用したい方へのオススメ機種

●両耳18万円~24万円前後で購入できる補聴器紹介

耳あな型補聴器

- GN リサウンド キー3

- シグニア補聴器 1PX(プライマックス)、インティス3

小型耳掛け型補聴器 RICモデル

- シーメンス補聴器 Pure 1AX

- GN リサウンド キー4

- オーティコン社 ジルコン2

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者 以上、「補聴器は高い?安い?先ずは価格から補聴器の選び方を考えみよう」でした。価格を抑えて自分にあった補聴器に出会われること、願っております。

おおきに。だいたいのことは分かったで。ありがとさん!

●おまけトピック「補聴器って、本当に雑音が多いの?」

主に以下の事が原因で、「補聴器をつけると雑音が多い」と感じられること多いです。

<雑音が多いと感じる2つの原因について>

時間をかけながら聞こえにくくなった場合・・・

1、本来、聞こえておくべき音を「雑音」と認識。

2、物理的に、大きい音に対する許容量がなくなる。

年齢とともに聞こえにくくなる加齢性の難聴の場合、補聴器を装用する前の段階で、

健聴者とは上記のような違いがあること、知っておく必要があります。

<補聴器が行っている雑音対策は?>

本来、聞こえておくべき音を「雑音」と認識・・・への対策 補聴器装用後、会話以外の生活音については、時間の経過とともに徐々に聞き流せるようになってきます。(必要な音かそうでないかを聞き分ける)

ただし、時間的な経過を待てない難聴者の方もおられます。「こんなうるさいものはイヤ」と。その場合には、雑音抑制といった機能を活用することになります。(=ノイズリダクション。※他メーカーごとに呼び名あり。)雑音抑制付きの補聴器は、あらかじめ分析された会話の特徴(時間的ながれ、音声成分)を自動認識できるようプログラムされています。その結果、会話以外の音は「雑音」と認識し、自動的に抑制することが可能です。

※注意点・・・雑音抑制付きといいましても、レベル差があります。3dB程度の抑制機能ものから、最大24dBの抑制が可能なものまで。補聴器を選定する時には、主な使用場所(生活音、環境音の多少)を想定して、選ぶ必要性があります。ここでいう雑音抑制は、定常的(=瞬間的ではない)な雑音を抑えることが主体です。

例:車のエンジン音、換気扇、エアコンの音、冷蔵庫のモーター音※人の声が複数あって雑音のように聞こえる場合は、この機能では対応できません。指向性とよばれるマイクシステムの力を借りて、方向性を限定して話を取り入れる方法があります。

●物理的に、大きい音に対する許容量がなくなる・・・への対策

大きい音に対する許容量の変化の例:補聴器を装用していない状況で食器が落ちた時に、人一倍驚く。ドアが閉まる音に度々「静かに締めて!」と言うそれまで普通に見ていたテレビも、CMが始まった途端に驚く補聴器を装用していない状態でも、上記に該当する方は、特に、補聴器の選定を慎重に行う必要があります。対面で販売される「補聴器」の多くは、自動音量調整を行っています。(小さい音は大きく聞こえるように、大きい音は大きくなりすぎないように※ポケットタイプと呼ばれる箱型補聴器や、一部廉価版は除きます。)

※注意・・・

自動音量と一口で言いましても、レベル差があります。低音~高音の周波数全体を大きく2箇所にわけて音量調整するものから、48箇所に細分化して音量調整するものまで。ご自身の聞き取りの状態(どの音が得意でどの音が不得意か?)、大きな音への許容量、使用する場所を総合的に選んで判断する必要性があります。最近では、瞬間的な雑音にも対応できるものが登場しています。

(ドアを締める大きな音だけでなく、キーボードを叩くカチャカチャ音まで。サウンドスムージンググ、アンチショックなどのネーミング)