はじめに – 補聴器購入に使える助成制度があります。

購入に際し、補聴器は健康保険、介護保険が効かず、高価な買い物となります。ですが、補聴器購入をサポートする公的制度(助成金、補助金)がいくつか存在しているのをご存じでしょうか?。代表的なのは次の3つです。

- 障害者手帳をお持ちの方向けの国の補装具費支給制度(身体障害者手帳が必要)

- 仕事が原因の難聴向けの労災補償制度(労働災害保険による補聴器支給)

- 高齢者などを対象にした市区町村の独自助成(自治体ごとに条件・金額が異なる)

どの制度も補聴器購入費の一部を負担してくれるので、条件に合えばぜひ活用しましょう。

🟦 ポイント: 補聴器の助成は購入前に申請する必要がある制度がほとんどです。買った後では適用されませんので、事前に確認・手続きをしましょう❗️

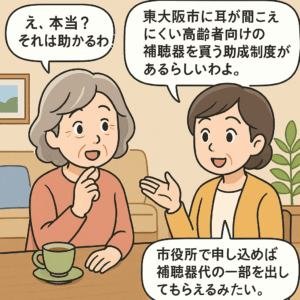

会話で解説 – <聞こえで困るお母様の為に下調べをした娘さんと共に>いざ、耳鼻科へ

加藤さん(仮称・利用者): 「最近、耳が遠くなってきて…。補聴器を買おうかしら。でも補聴器って高いから心配だわ。」

娘さん(家族): 「お母さん、大丈夫よ!補聴器を買うとき助成金がもらえる制度があるのを知ってる?自治体や国から補助が出るかもしれないわ。」

医師(補聴器相談医=補聴器に詳しい耳鼻科医): 「こんにちは。お母さまのお聞こえチェックと、補聴器が必要となった場合ののご相談ですね。事前に娘さんから質問頂いていた件ですが。実は三つの助成制度があるんですよ。まず、お母さまの難聴の程度によっては障害者手帳を取得して補装具費支給制度が使えます。これは補聴器代の9割程度が公的負担となる制度です。」

加藤さん: 「9割も?それは助かるわ。でも障害者手帳って…私は持っていないけど取れるのかしら?」

医師: 「聴力の検査をして一定以上の重い難聴と診断されれば、市役所で身体障害者手帳を申請できます。手帳があれば補聴器の費用補助を市町村の福祉課に申請して受けられますよ。」

< 一通りの検査と説明の後 >

娘さん: 「先生のお話によると、お母さんの場合、加齢性難聴で中等度だから、手帳の対象になるか微妙ね…。でも大丈夫!自治体独自の高齢者補聴器購入助成が利用できるかもしれないわ。」

加藤さん: 「自治体の助成?」

娘さん: 「例えば大阪市では65歳以上で一定の難聴なら補聴器代を最大2万5千円補助してくれる制度があるの。住んでいる地域にも似た制度があるか、市役所に問い合わせてみましょう!」

医師: 「そうですね。自治体の制度は地域ごとに年齢や所得、聴力の条件が様々ですが、多くは中程度の難聴の高齢者が対象です。補助額は3~5万円程度が上限の自治体が多いですよ。」

加藤さん: 「なるほど、自治体によっていろいろ違うのね。知らなかったわ。」

娘さん: 「それから労災っていう制度もあるの。例えば仕事中の事故や騒音が原因で難聴になった場合は、労災保険で補聴器を支給してもらえるのよ。」

加藤さん: 「私の難聴は仕事が原因じゃないから、それは該当しなさそうね。」

医師: 「労災は特殊なケースなので。。。いずれにせよ、申請には購入前の手続きと医師の証明が必要です。一緒に準備を進めましょう。」

補聴器助成制度の比較まとめ

各制度の対象者や補助内容、申請先を以下の表に整理しました。自分がどの制度を利用できそうかチェックしてみましょう。

| 制度名 | 対象となる人 | 助成内容 | 申請先(問い合わせ先) |

|---|---|---|---|

| 障害者手帳による補装具費支給制度 (国の制度) |

重度の難聴で身体障害者手帳を取得した人 ※聴力レベルの基準あり(高度難聴以上) |

補聴器の購入費を公費負担(原則9割)。自己負担1割(所得に応じ減免あり) ※基準額を超える高額な機種は差額自己負担 |

市区町村の福祉課 (障害福祉担当窓口) |

| 労災保険による補聴器支給 (業務上の難聴向け) |

仕事中の事故や騒音暴露が原因で難聴になり、労災認定を受けた人 | 補聴器本体を現物支給(本人負担なし)。※片耳につき1台まで等の制限あり | 労働基準監督署 (労災保険の担当窓口) |

| 自治体独自の補聴器購入助成 (高齢者向け制度) |

お住まいの自治体が定める条件を満たす人。例:65歳以上で中等度難聴だが障害者手帳は持っていない高齢者。所得制限あり(非課税世帯など) | 自治体ごとに異なる補助額。例:補聴器代の一部(上限3~5万円程度)を助成。 多くは1人1回限り、片耳分のみ等の制約あり |

市区町村役所 高齢福祉課など (自治体の担当部署) |

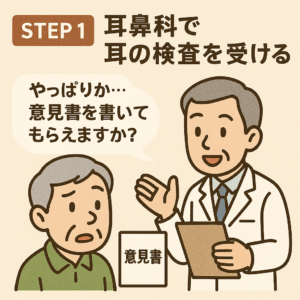

制度を利用するための手続きの流れ

1. 情報収集と相談: まず、お住いの自治体や専門店に補聴器の助成制度があるか確認しましょう。自治体の公式サイトや窓口で最新情報を得られます。補聴器販売店や病院でも教えてくれる場合があります。

2. 医師の診断: 多くの制度で耳鼻咽喉科医の診断書や意見書が必要です。補聴器が必要か、難聴の程度を証明する書類を用意してもらいましょう。自治体の助成では専用の意見書フォームを役所から受け取る場合があります。

3. 申請書の提出: 必要書類(申請書、診断書、見積書など)をそろえて役所の担当窓口に申請します。障害者手帳制度の場合は手帳の申請→取得後に補聴器申請という二段階になるので注意。労災の場合は勤務先を通じて所轄の労基署へ申請となります。

4. 審査と決定通知: 提出後、役所で条件の審査があります。問題なければ助成の支給決定通知または補装具費支給券などが交付されます。自治体助成では決定まで時間がかかることもありますので早めに動きましょう。

5. 補聴器の購入・給付: 決定通知または支給券を受け取ったら、指定の方法で補聴器を受け取ります。障害者手帳の制度では支給券と引き換えに補聴器を購入できます。自治体助成ではいったん自費購入し、後日領収書を提出して助成金の払い込みを受ける場合もあります。労災の場合は原則費用の自己負担なく補聴器が支給されます。

遠慮せず制度を活用しましょう

補聴器の助成制度は、知っているかどうかで大きな差が出ます。高齢の方ほど遠慮しがちですが、公的なサポートはぜひ活用してください。申請や手続きで分からないことがあれば、市役所の窓口や補聴器店、病院で気軽に相談しましょう。

補足と関連リンク集

身体障害者手帳(聴覚障害)所持者もしくは※指定難病の方に対する補装具支給制度

労災による補償

軽・中等度難聴児に対する助成

【補足】補聴器は医療費控除の対象になるの?

NEW(※実施地域限定)65歳以上の方が対象となる高齢者向け補聴器購入に対する助成

近年注目されているのが65歳以上の高齢者の補聴器購入を助成する制度。補聴器購入の際に一部費用を助成する制度(上限金額あり)

※<身体障害者手帳(聴覚障害)所持者もしくは※指定難病の方に対する補装具支給制度>の対象者は、本助成制度の対象には含まれません。

助成金額が各地域で一律ではないうえ、実施期間が限定的、実施台数が限定的、補聴器相談医の意見書必須が要件、社会活動の購入後レポートが必須か?など市町村により実施概要はまちまち。

※必ずお住まいの実施機関の概要をご確認ください。

以下では、大阪市の補聴器購入助成、東大阪市の補聴器購入助成の制度について解説しています。

<イラスト解説> 東大阪市の高齢者向け補聴器購入助成金 – 手続きの流れガイド

<イラスト解説> 大阪市の高齢者向け補聴器購入助成金 – 手続きの流れガイド