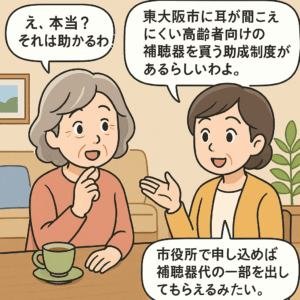

大阪市には、65歳以上で耳が聞こえづらい高齢者が補聴器を買う際に、補聴器代金の一部を補助してくれる制度があります。( 2025年春に補助制度がスタートしました )

このページでは、対象となる男性を例に、その方が補助金(助成金)を申請し、実際に受け取るまでの流れを、分かりやすく7つのステップでお話しします。

●主な経歴:「ハスキーボイスな補聴器伝道師」ドイツの補聴器メーカー、シーメンス補聴器(=現:シバントス)に12年勤務。2012年11月にメーカー5社を扱う補聴器専門店を開業。これまで受けた相談は9600件以上。認定補聴器技能者。著書に「間違いだらけの補聴器選び」(コスモ21社)がある。業界最多となる800件以上のYouTube投稿中。 続きはこちら

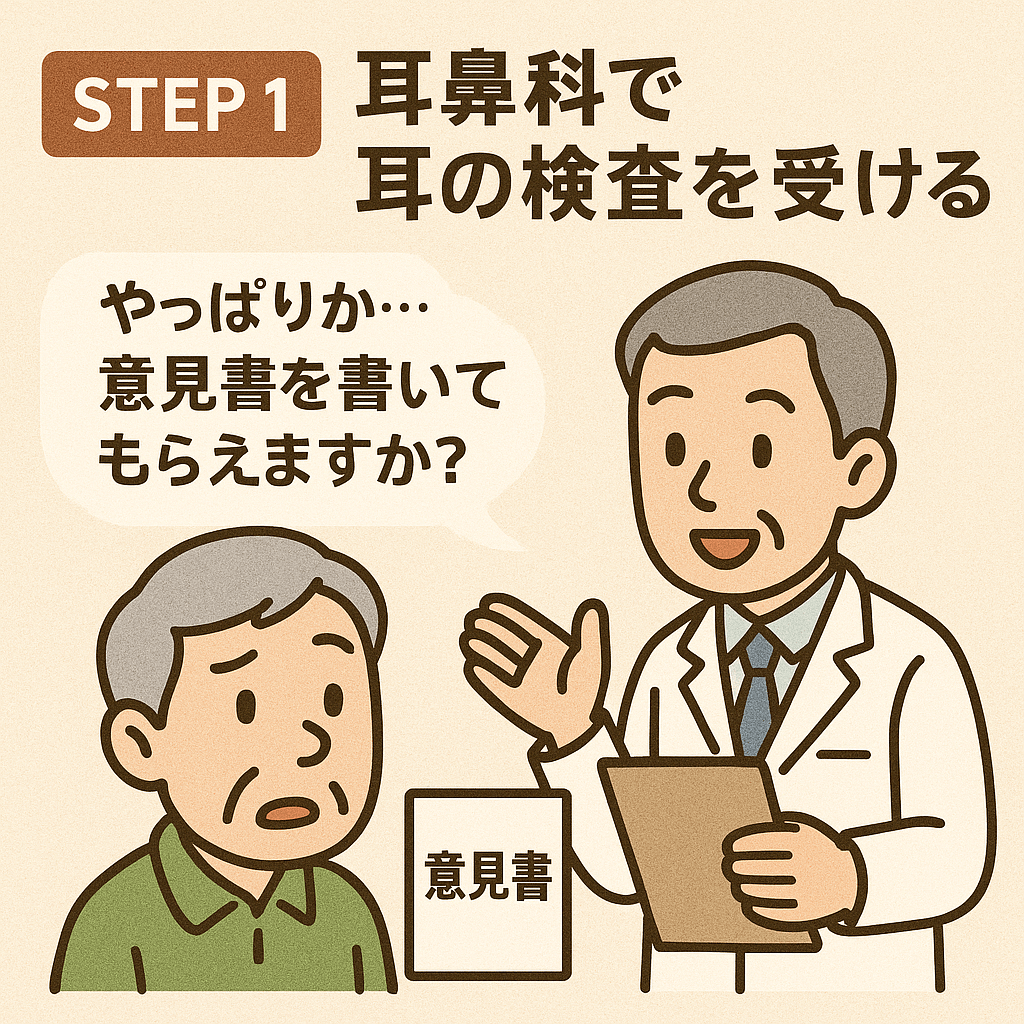

ステップ1:耳鼻科で耳の検査を受ける

対象となる男性は、最近、耳が遠くなってきたので耳鼻科に行きました。早速、聴こえの検査を実施します。

- 耳鼻科: 「ヘッドホンから『ピー』という音が聞こえたら手を上げてくださいね。試しにこれは聞こえますか?」

- 男性: 「お願いします…(検査中)…少し聞こえにくいところがあるようです。」

- 耳鼻科: 「補聴器を使うともう少し楽に聞こえるようになりますよ。補聴器が必要だという意見書を書きますね。」

※大阪市の補助金を使うには、どの耳鼻科で診てもらってもよいわけではありません。補聴器相談医と呼ばれる補聴器と聞こえの専門の耳鼻科の先生に診てもらい、「この方には補聴器が必要です」という意見書を書いてもらう必要があります。

補聴器相談医とは・・・詳細はこちら(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会へ)

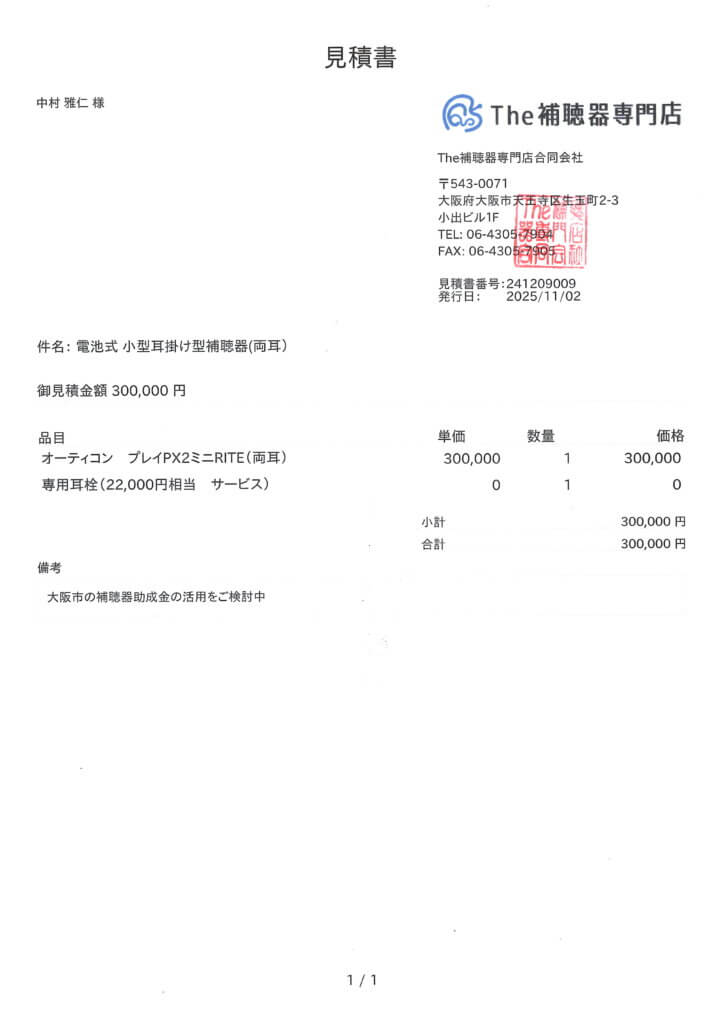

ステップ2:補聴器販売店で見積もり書をもらう

次にこの男性は、補聴器を販売している補聴器専門店に向かいました。お店には認定補聴器技能者という専門家もいて、補聴器の相談にのってくれます。

※さらに… 業界基準を満たした認定補聴器専門店ですと設備や各種測定、アフターフォローも安心です。

認定補聴器専門店とは、公益法人テクノエイド協会が所定の条件をクリアした補聴器販売店を認定する制度で、認定された販売店のみが認定補聴器専門店を名乗ることが許されます。詳細はこちら

- 店員: 「いらっしゃいませ。こちらが試しにつけてみる補聴器ですよ。」

- (男性、補聴器を耳につけて試します)

- 男性: 「おお、少し音が大きく聞こえる!」

- 店員: 「こちらの補聴器ですと、だいたい30万円くらいになります。大阪市の助成金を申請するには【見積書】が必要なので、これをお渡ししますね。」 (※毎年発表されている【補聴器工業会】の出荷金額を元に計算すると、市場平均価格は両耳24万円~30万円と言われています)

- 男性: 「高いな…でも、ありがとうございます。家族と相談した後、この見積書を持って手続きしますね。」

※補聴器は購入して終わりの製品ではありません。高額な分、継続的にサポートしてもらえる店舗か?など多角的に判断する必要があります。

※見積書とは、「どの補聴器をいくらで買う予定か」を書いた用紙紙。この制度では補聴器を買う前に見積書をもらっておくことが必要です。

ステップ3:書類をそろえて市役所に申請する

男性は市役所に申請するための書類を用意しました。

書類には、耳鼻科(※補聴器相談医)の先生に書いてもらった意見書、お店でもらった見積書、それから申請用紙(申請書)があります。これらをそろえて、大阪市役所に提出します。※郵送による手続きも可能です

- 市役所の窓口担当者: 「補聴器の助成金の申請ですね。必要書類はお持ちですか?」

- 男性: 「はい、先生の意見書とお店の見積書、それに申請書があります。お願いします。」

- 市役所: 「はい、確かに受け取りました。結果は後日通知書(お知らせの手紙)でお送りします。それまで補聴器はまだ買わないで待っていてくださいね。申請前に買ってしまった補聴器は助成の対象になりませんから注意してください。」

- 男性: 「わかりました。通知を待ちます。」

※助成金を申し込む前に補聴器を買ってしまうと、助成金がもらえなくなる決まりです。通知が来るまで購入はできません。

ステップ4:市役所から<結果>のお知らせが届く

しばらくして、男性宅に大阪市からの手紙が届きました。これは申請の結果通知書です。男性ははドキドキしながら封筒を開けました。

- 男性の奥様: 「市役所から何か届いたわよ。結果はどうだった?」

- 男性: 「ええと…『助成対象者に決定しました』と書いてある!つまり助成金がもらえるってことだ!」

- 奥様: 「よかったわね!それでいくら助けてもらえるの?」

- 男性: 「最大で25,000円まで補助しますって書いてあるよ。これで少し負担が減るね。」

- 奥様: 「うれしいわね。早速手続きを進めましょう。」

※大阪市では1回の補聴器購入につき上限25,000円(2万5千円)を助成してくれます。

ステップ5:補聴器を購入して使い始める

通知書を受け取った男性は、いよいよ補聴器を購入しに行きます。ステップ2で見積もりをもらったお店で、その補聴器を注文することに。

- 店員: 「助成金の通知書が届いたんですね。では補聴器を準備します。こちらがご注文の補聴器です。」

- 男性: 「ありがとうございます。(耳につけて)おお、よく聞こえる!これで会話が楽になります。」

- 店員: 「よかったですね!これから補聴器を使って、たくさんお話ししたりテレビを見たり楽しんでくださいね。」

- 男性: 「はい!本当にありがとう。」

こうして男性は補聴器を手に入れて、耳元が明るくなりました。さあ、これから元気に毎日を過ごします。

ステップ6:補聴器をつけて元気に活動する

補聴器のおかげで周りの声や音が聞こえやすくなった男性。大阪市の制度では、補聴器を使ったら**「介護予防活動」(かいごよぼうかつどう)**といって、元気でいるための活動にも参加してもらう決まりになっています。

- 男性の奥様: 「せっかく補聴器をつけたんだし、近くの体操教室に行ってみましょうよ。お友達もできるかもよ。」

- 男性: 「いいね!聞こえが良くなったから、みんなとのおしゃべりも楽しめそうだ。行ってみよう!」

こうして男性は、地域の体操教室や趣味のサークルに参加しました。補聴器で会話が楽になり、笑顔も増えました。毎日お散歩したり、家でラジオ体操をしたり、元気に体を動かしています。

ステップ7:報告書を提出して助成金を受け取る

補聴器を買ってしばらく経ったら、男性は最後の手続きを行う必要があります。市役所にお金をもらうための書類(請求書類)を出すのです。そこには次のようなものがあります。

- 補聴器を買ったときの領収書のコピー(お金を払った証明の紙)

- 市役所から届いた決定通知書のコピー(助成金OKの手紙)

- 男性が行った介護予防の活動の報告書(どんな体操や活動をしたかを書く紙)

男性はそれらを揃えて、市役所に提出しました(※郵送でも提出できます)。この書類提出は、通知書を受け取った日から6か月以内に行う必要があります。期限内に忘れずに出します。

- 男性: 「書類をちゃんと出せたぞ。あとは助成金が振り込まれるのを待つだけだ。」

後日、男性のの銀行口座に大阪市から助成金(2万5千円)が振り込まれました。これで、補聴器代の一部が戻ってきました。

- 男性: 「助成金が無事にもらえたよ!おかげで補聴器が安く買えて助かった。大阪市に感謝だね。」

- 男性の奥様: 「本当によかったわね。これからも補聴器を上手に使って、毎日楽しく過ごしましょうね。」

<参考>大阪市ホームページ

65歳以上の軽度・中等度の難聴の高齢者の方を対象に補聴器購入費用の一部を助成します。

以上が大阪市の補聴器購入の補助金給付の流れとなります。皆様の新しい補聴器ライフに少しでもお役に立てれば、幸いです。

制度の内容を確認したうえで、実際の補聴器選びや相談については、

▶︎ 大阪市で補聴器を検討されている方へ(相談案内ページ)

<さらに細かく制度を知りたい方へ> 大阪市 65歳以上高齢者向け補聴器購入補助金制度の詳細

以下では大阪市65歳以上、補聴器購入補助金制度について項目ごとに詳細をまとめます。ご興味のある方は更にお読みください

1. 補助金の金額・支給上限・所得制限

- 助成金額と上限: 補聴器購入費用の一部を助成し、1回の購入につき上限25,000円が支給されます。助成は1人1回限りで、2回以上に分けて受け取ることはできません。

- 助成対象経費: 補助の対象となるのは補聴器本体の購入費用のみです。※イヤモールド(耳型密閉具)代や医療機関での診察料・検査料などは助成対象外となります。

- 所得制限: 大阪市の本制度では所得制限(市民税非課税要件等)は設けられていません。対象者要件は年齢や聴力などに関する条件であり、収入や課税状況による制限は含まれていません。

- 対象者の主な条件: 申請時点で大阪市内に住所を有する満65歳以上の方で、中等度の難聴(両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満)であることが必要です。また、身体障がい者手帳(聴覚障害)の交付対象となる重度難聴者は除かれます。

- その他の条件: 上記に加え、補聴器相談医(耳鼻咽喉科専門医)から補聴器の必要性を認められていること、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと、といった条件も含まれます。さらに、補聴器購入後には大阪市が推進する介護予防活動等(後述)への参加が求められます。

2. 申請方法

- 提出先と方法: 必要書類を準備し、大阪市福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課(住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階)へ提出します。提出方法は郵送または窓口持参のほか、大阪市行政オンラインシステムを利用したオンライン申請も可能です。

- 申請のタイミング: 必ず補聴器を購入する前に申請してください(購入後に申請しても、その補聴器は助成対象になりません)。申請後、市から助成対象者として決定された通知が届いてから購入・装用する流れになります。

3. 必要書類

- 申請書類: 「大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)」を提出します。所定の様式は大阪市公式サイトからダウンロード可能です。※代理人(ご家族等)が申請する場合は、申請書に委任状を添付する必要があります。

- 医師の意見書: 指定の「医師意見書(大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書、様式第2号)」を提出します。これは後述する補聴器相談医(専門医)に作成してもらう診断書です。

- 見積書: 購入予定の補聴器について、認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が作成した「補聴器の見積書」を提出します。購入先が認定店・有資格者であることが条件となっています。

- 追加書類の可能性: 個々の状況により、上記以外の書類提出を求められる場合があります。市から指示があった場合にはその都度対応が必要です。

4. 医師の診断書・聴力検査結果の提出義務

- 医師の診断書(意見書)の必要性: 補助金申請には耳鼻咽喉科の専門医(補聴器相談医)による診断書の提出が義務付けられています。所定の様式第2号「医師意見書」を、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会から委嘱を受けた補聴器相談医に作成してもらう必要があります。

- この医師意見書には、申請者の聴力や補聴器の必要性に関する医師の所見が記載されます。聴力検査結果そのものを別途提出する必要はありませんが、補聴器相談医による診断過程で聴力測定が行われ、その結果が意見書に反映されます。

- 意見書の有効期間: 提出する医師意見書は申請前6か月以内に作成されたものに限り有効です。古い診断書は無効となるため、申請直前に受診し作成してもらうようにしてください。

5. 受付窓口(担当課・連絡先)

- 担当部署: 大阪市福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課が本事業を所管しています。大阪市役所2階に所在し、住所は〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号です。

- 連絡先: 窓口の問い合わせ電話番号は 06-6208-9957です。不明点がある場合や詳細確認は、担当課へ直接問い合わせることができます。

6. その他の注意点

- 購入前の申請が必須: 補聴器の購入前に申請手続きを行わないと助成を受けられません。既に購入済みの補聴器について事後申請しても助成対象外となるため注意してください。

- 重度難聴者は対象外: 身体障害者手帳(聴覚)の交付対象となる重度の難聴者(高度難聴者)は本制度の対象外です。これは重度難聴者には別途障害者支援制度があるためで、当制度はあくまで軽度・中等度難聴の高齢者を対象としています。

- 助成は一度きり: 同一人物がこの補助金を繰り返し利用することはできません。助成はお一人につき1回限りであり、複数回に分けての支給や再申請は認められていません。

- 聴力要件に注意: 補聴器の助成対象となる難聴の程度は両耳それぞれ30~70dB未満です。聴力レベルがこれより軽度(30dB未満)で日常会話に大きな支障がない場合や、逆に重度(70dB以上)で身体障害者手帳の交付対象となる場合は、本助成の対象外となります。

- 介護予防活動への参加: 補聴器の助成を受けた後は、大阪市が推進する介護予防活動への参加が求められます。具体的には、高齢者のフレイル予防を目的とした「大阪市介護予防ポイント事業」や健康増進プログラム「おおさか健活マイレージ『アスマイル』」への取り組みなどが奨励されており、助成対象者は補聴器を装用してこれらの社会活動に参加することが条件となっています。

- 助成金の請求時には、実際に行った**介護予防活動の実施状況を報告書(様式第9号)**として提出する必要があります。活動への参加状況が確認できない場合、助成金が支給されない恐れがありますので注意してください。

- 助成金交付までの流れ: 申請から交付までのおおまかな手順は以下の通りです

- 申請 – 必要書類を準備し大阪市に申請(郵送・窓口・オンライン)

- 審査・通知 – 市が内容を審査し、助成対象者として決定された場合は決定通知書が郵送されます

- 補聴器購入・装用 – 通知書受領後、補聴器を購入して装用開始

- 介護予防活動の実施 – 補聴器を使いながら市指定の介護予防プログラム等に参加

- 費用請求 – 決定通知書受領日の翌日から6か月以内に、補助金の費用請求に必要な書類一式を市に提出

- 助成金の支給 – 市が請求書類を受理・確認後、指定の口座に助成金(上限25,000円)が振り込まれます(※請求は郵送・窓口持参・オンラインいずれも可)

補聴器購入補助金(助成金)関連記事はこちら